介護保険ってそうだったんだ!

仕組みと利用方法をわかりやすく解説

40歳からの介護保険 Long-Term Care Insurance for People Aged 40 and Over

介護保険制度の加入者(被保険者)となるのは、保険料を支払っている40歳以上の方です。つまり、40歳以上であれば、介護保険制度の対象となります。ただし、年齢によって【第1号被保険者】と【第2号被保険者】の2つの区分に分かれていることを覚えておきましょう。

【第1号被保険者】(65歳以上)

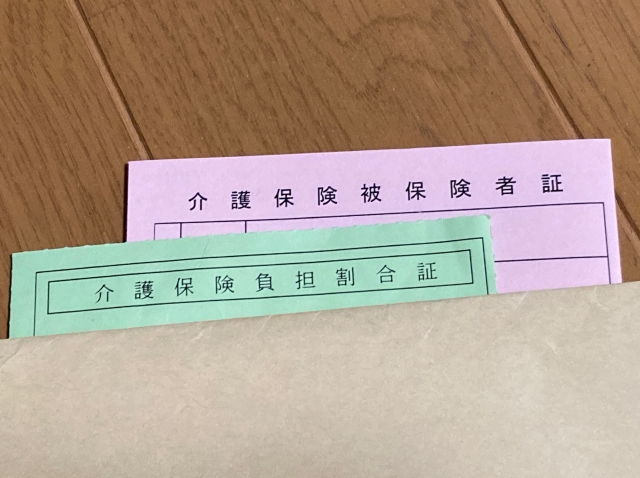

65歳以上の方は、保険証(介護保険被保険者証)が交付され、お住まいの市区町村から「介護が必要である」と認定を受けることで、介護保険適用の介護サービスを利用することができます。どのような病気やケガで介護が必要になったかは問われません。

【第2号被保険者】(40歳~64歳)

40歳以上65歳未満の方は、加齢に伴う特定疾病(末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など)が原因で介護が必要な場合に限り、介護保険適用のサービスを受けることができます。

申請からサービス利用までの流れ Flow from application to service use

では、万が一、介護が必要になった場合は、どのような手続きが必要となるのでしょうか? 以下が大まかな手順になりますので、一緒に見ていきましょう。

①まずは相談する

まずは、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」や市区町村の「長寿支援課」「長寿保険課」などに相談してみましょう。入院中であれば、病院内の専門相談員などがサポートしてくれます。

②要介護認定の申請をする

必要となる書類を用意して、市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。申請できるのは、本人・家族・成年後見人のいずれかとな

ります(地域包括支援センターなどに申請を依頼することもできます)。

③訪問調査・主治医意見書の作成

市区町村の認定調査員が自宅や病院などを訪問し、心身の状況について、本人や家族から聞き取り調査を行います。調査は全国共通の調査票

に基づいて行われ、歩行や食事について、金銭の管理について、日常の意思決定など、さまざまな調査項目があります。加えて、かかりつけ医(主治医)による医学的な視点からの意見書の作成が行われる場合もあります。

④コンピュータによる一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書などをもとに、コンピュータによる一次判定が行われ、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。

⑤介護認定審査会による二次判定

一次判定の結果と主治医意見書などをもとに、市区町村が委嘱する介護認定審査会※が審査を行い、最終的に必要とされる要介護状態区分を認定します。

※保険、医療、福祉の学識経験者5名で構成される審査会

⑥認定結果の通知

要介護状態区分が認定されると、原則として30日以内に認定結果が通知されます。

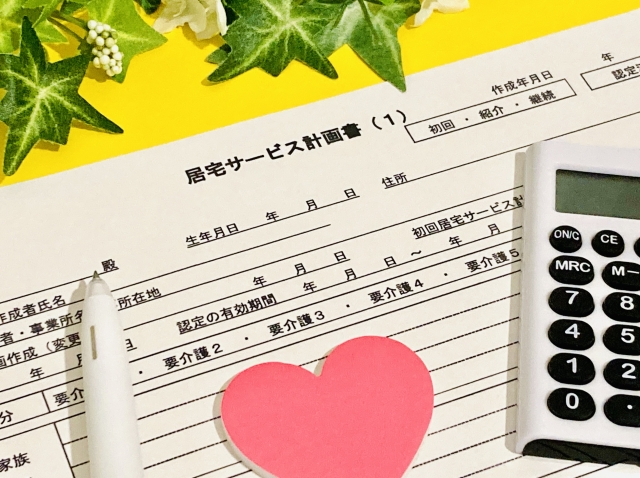

介護度によるサービスの違い Differences in services depending on the level of care required

介護保険制度のサービスを受けるにあたり、重要となるのが「要介護状態区分」です。簡単に言うと「どのくらい介護が必要か?」という介護度の区分で、非該当、要支援1・2、要介護1~5の8区分に分けられます。区分の違いによって受けられるサービスが大きく異なりますので、ぜひ覚えておいてください。

■ 非該当 → 介護保険は適用されませんが、一般的な介護予防支援などは利用することができます

■ 要支援1・2 → 日常生活の一部でサポートが必要となるなど、軽度の支援が必要な方です。介護保険の介護予防サービスなどを利用することができます

■ 要介護1~5 → 介護保険の介護サービスが利用できます。数字が大きくなるほど支援の必要度が高くなります。例えば、要介護4・5の方は「ほぼ寝たきり」の状態で、入浴や排泄、食事などにも全面的な介助が必要となるケースです

介護保険で利用できる主なサービス Major services available under nursing care insurance

介護保険を利用することで、以下のようなサービスが受けられるようになります。ここでは主なサービスをピックアップします。

● 在宅サービス

訪問介護:訪問ヘルパーなどが自宅で生活をサポートしてくれる

デイサービス(通所介護):日中施設に通い、レクリエーションやリハビリを受けられる

福祉用具レンタル:介護ベッドや車椅子などをレンタルできる

住宅改修補助:手すりの設置、段差解消などのリフォーム補助が受けられる

● 施設サービス

特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上の方向けの施設

介護老人保健施設(老健):リハビリを中心とした介護施設

「早めの準備をしておくのがおすすめです」 "It's best to prepare early."

日本の超高齢化が進むにつれて、介護保険制度も定期的な見直しが行われています。特に、一人暮らしの高齢者の増加を見据えた地域支援の充実、できるだけ在宅で介護を続けるための支援などは、今後ますます拡充されることが予想されます。このような時代の変化もしっかり見据えた上で、介護保険制度の理解を深め、上手に活用していくことが大切です。繰り返しになりますが、介護保険制度は、ご自身や大切なご家族が「介護が必要になるほど生活に困る」状態になった時、それをスムーズに救済してくれる制度です。だからこそ、申請手続きや認定基準などについてもあらかじめ知っておくことで、いざ制度を利用する際に「もっと早く知っておけば…」という後悔を阻止することができます。気になる方は、今すぐ必要でなくても、一度、地域包括支援センターなどに相談してみるのはいかがでしょうか? きっと「こんなことにも使えるなら利用する価値がある!」と思っていただけるはずです。もちろん、私たちマストレメディカルに相談していただいても構いません。介護が必要になったときに慌てずに済むよう、早めの準備をしておきましょう。

- PROFILE

- 安心してご生活いただけるよう精一杯お手伝いいたします!