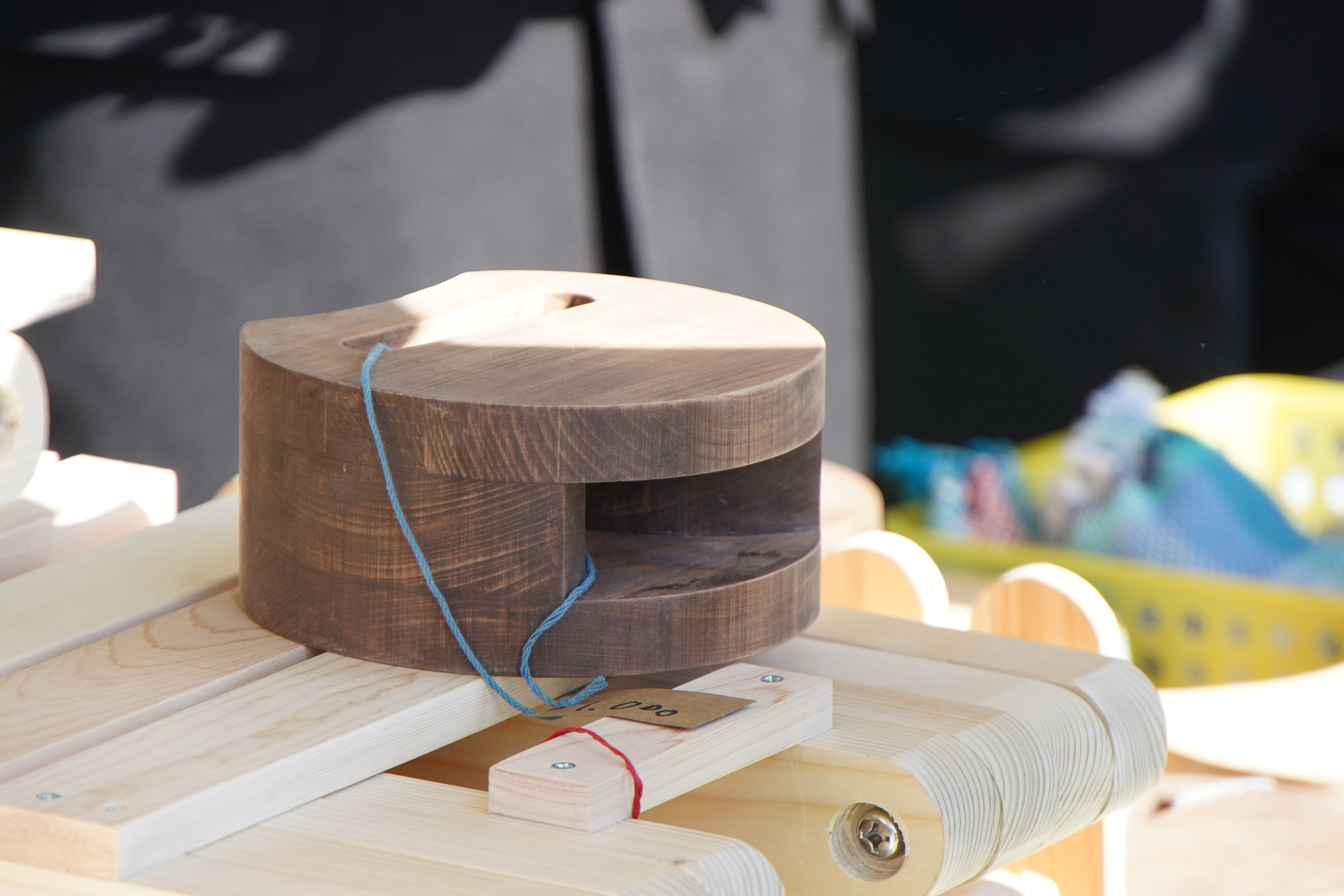

余った木材をアップサイクルした木工品。

生徒たちの手によって蘇る端材

木造住宅の家づくりにおいて、沢山の木材を使用していますが、仕入れたすべての木材を使い切れるわけではございません。家づくりに必要な寸法を確保していく中で、どうしても木材の余り(端材)が発生してしまいます。このような端材は、薪ストーブの焚き付け用木材や、ウッドチップ等として可能な限り再利用していますが、処分する場合には費用が発生することもございます。そんな端材を今回、静岡県立浜松特別支援学校様の体験学習で活用したいというお話しをいただきました。

住宅会社の、

資材倉庫に眠る木材 Wood stored in the materials warehouse of a housing company

家づくりには多くの木材をはじめとする資材を仕入れ、それらを活用していきますが、どうしても使いきれずに余ってしまう木材や建築資材もあります。花みずき工房では、そうした資材を自社の資材倉庫で保管しています。これらの木材は、細かくカットするなど加工を施し、薪ストーブの焚き付け用や、イベントでの木工体験に使うツミキとして再利用しています。

それでも使いきれずに余ってしまった木材について、この度「静岡県立浜松特別支援学校様の木工体験学習で活用したい」というありがたいお申し出をいただきました。後日、担当の先生方が実際に当社の資材倉庫までお越しくださり、作業学習に適した木材を一つひとつ丁寧に選定されたうえで、お持ち帰りいただきました。

端材を蘇らせる、木工班の取り組み Reviving Scrap Wood: The Efforts of the Woodworking Team

浜松特別支援学校では、作業学習が教育課程の中心に位置づけられており、将来の職業生活に必要な知識や技能を身につけるための教育が行われています。生徒の皆さんは、「レザー班」や「縫工班」など6つの班に分かれて、それぞれの専門分野で実践的な活動に取り組まれています。

その中の「木工班」では、余った木材を活かし、人々の暮らしに再び役立てられる製品へとアップサイクルする取り組みが行われています。

このたび、私たちの資材倉庫から提供させていただいた木材が、実際にどのように活用されているのかを拝見するため、学校を訪問し、現場の様子を見学させていただきました。

ご案内いただいた木工室では、本格的な機材や工具が整然と整えられた整備された環境の中で、木工班の生徒の皆さんが、それぞれの作業に真剣な表情で熱心に取り組んでおられました。一つひとつの工程に丁寧に向き合う姿がとても印象的で、この学びの場が、実践的な技術習得の場としてしっかりと機能していることを実感いたしました。

生徒の皆さんの実習の様子を間近で拝見すると、インパクトドライバーや電動糸鋸などの本格的な電動工具を見事に使いこなし、大人でも難易度が高いと思われる作業にも、落ち着いた手つきで丁寧に取り組んでいる姿が印象的でした。一つひとつの動作に集中しながら、確かな技術と慎重さをもって作業を進める様子からは、日頃の積み重ねと真剣な姿勢がしっかりと伝わってきました。

お客様の声に耳を傾けながらの商品開発 Product Development That Listens to the Voice of the Customer

作業学習の中で制作された作品は、年に数回開催される「ハッピーはまとくマーケット」という名の販売会で、一般の方々に向けて販売されているそうです。製品づくりに関しては、過去の販売での問題点を話し合ったり、アンケートを取ってお客様の意見を取り入れるなど、しっかりとマーケティングの手法を用いながら商品開発を行っているそうです。

今回、制作されていたスマホスピーカーは、「木」本来の色を活かしたナチュラルなカラーと、えごまの塗料を使用したヴィンテージなカラーの2色をご用意されており、前回の販売会でどちらの色が好きかを確認したアンケートの結果を参考にして、生産数を決められたそうです。

さらに、黒板には一目で内容が把握できるわかりやすい生産表が掲示されており、生徒全員がその情報を共有しながら、役割分担を明確にして効率よく作業を進めていました。こうした取り組みからは、生産管理の重要性をしっかりと学び、チームで協力しながら目標に向かって取り組む姿勢が育まれていることが伝わってきました。

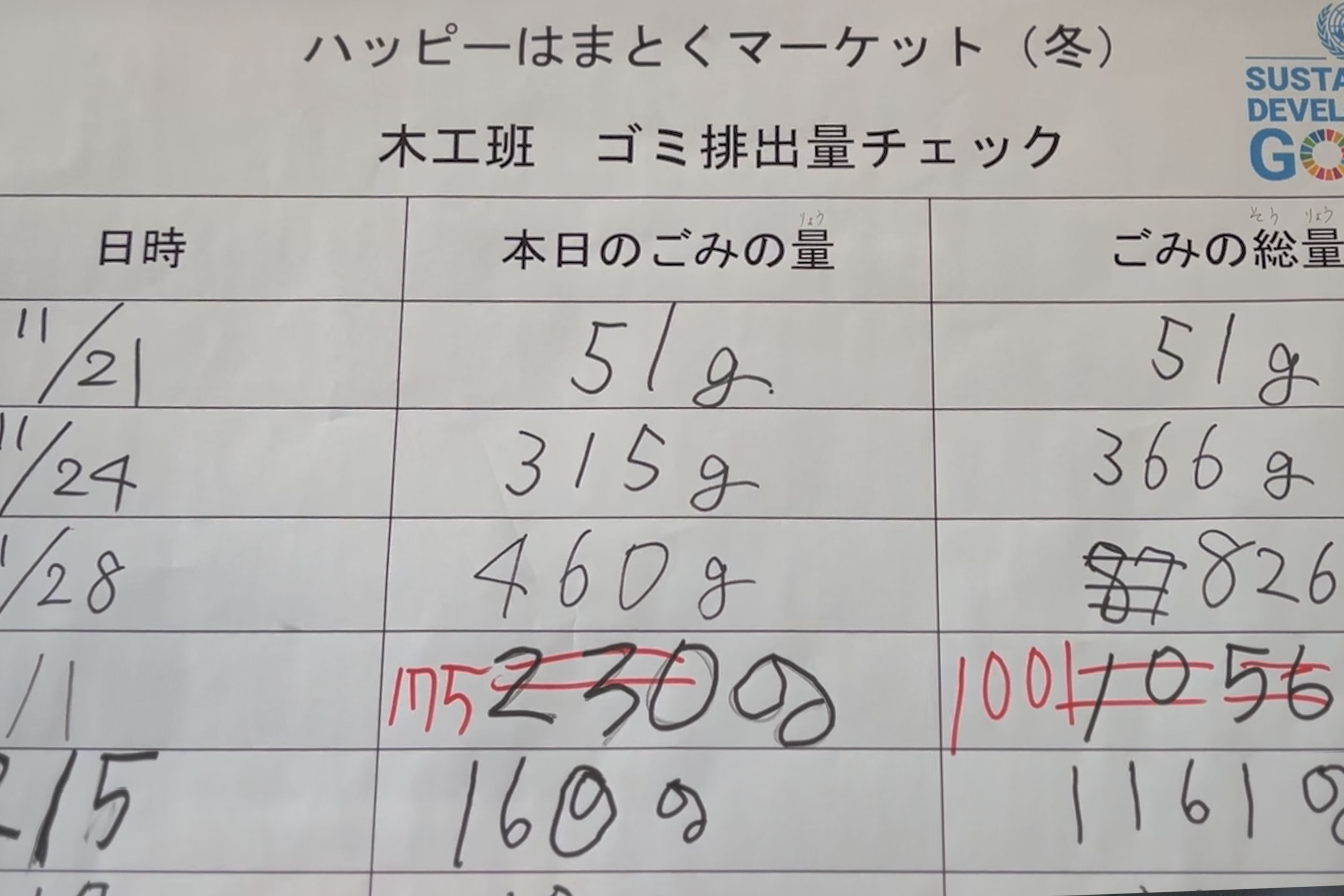

端材の余りをも再利用する、SDGsな取り組み An SDGs-Inspired Initiative: Reusing Even the Smallest Scraps of Wood

浜松特別支援学校様では、SDGsの理念を重視した取り組みにも積極的に取り組まれており、製品づくりの過程でさらに余った木材については、一つひとつ丁寧にヤスリで磨き上げることで仕上げられています。その結果、木材本来の温かみのある香りを楽しめる「香り玉」として再生し、資源の無駄を減らすだけでなく、五感にも訴える魅力的な製品として有効活用されていました。

木工室にはゴミの排出量も張り出されており、皆で毎回チェックをしながら廃棄物の削減を目指して活動しているようです。

生徒の皆さんは、「できるだけゴミを減らしながらも、お客様に喜んでいただけるものづくりを心がけて取り組んでいます」と、真剣な表情で語ってくださいました。その言葉からは、環境への配慮とお客様への思いやりを大切にする強い意志と責任感が感じられ、とても印象的でした。

地元の文化も継承する多彩な活動 Diverse Activities That Also Preserve Local Culture

今回の学校訪問では、木工班の他にも「縫工班」や「レザー班」の実習も見学させていただく事ができました。縫工班では、遠州綿紬を使用したサコッシュやコースターなどを生徒さんが機織りを使用して制作されており、浜松の文化に根付いた取り組みも垣間見ることができました。

レザー班では「本気のレザー」というキャッチーなコンセプトのもと、スマホケースやポーチなどが制作されており、ひとつひとつの製品を手縫いで丁寧に仕上げられていました。スマホケースには、段ボールで作られたリアルな自作スマホもセットされており、生徒の皆さんの細かいアイデアが感じられました。

生徒さん自らの手で行う販売会 A Sales Event Run by the Students Themselves

後日、実際に生徒さん達が開催する地元のファーマーズマーケットでの販売会を訪問させていただきました。それぞれの班の生徒さん達が元気に挨拶や宣伝をしながら製品を販売されており、販売会には多くのお客様が立ち寄り大盛況で、中にはリピーターの方も多くいらっしゃるようでした。

生徒さん達は自らの手で作った製品の特長や仕様について丁寧にお客様に説明し、その光景は非常に微笑ましいものでした。

また、レザー班ではレザーの小物に刻印するサービスも行っており、生徒さん達が名前やイラストの刻印を上手に打ってくださいました。販売会の後半にはどこの班も完売という文字が並びだし、生徒さん達の努力が大きな成功を収められていました。

浜松特別支援学校の生徒さん達の手によって蘇った端材

本来なら廃棄されてしまうような端材を、浜松特別支援学校 高等部の皆さんの手で、実際に使うことができる価値ある製品にアップサイクルし、再び多くの人々の生活を豊かにすることを思うと、とても嬉しい気持ちになりました。

私たちも、生徒さんの作った数々の製品を購入させていただきましたが、どれも実用的でありながら温かみのあるもので、暮らしが豊かになることを想像できました。すばらしい活動を見せてくださった浜松特別支援学校の皆様、ありがとうございました。

- PROFILE

- 注文住宅会社の広報として、SNSを通じて花みずき工房の魅了をたくさんお届けしていきます。ぜひ花みずき工房のSNSをご覧になってください。