国境や境界線を越えることを「越境」と言いますが、不動産における「越境」とは?

不動産における

「越境問題」とは?

詳しくご説明します! Do you know what "crossing a border" means in real estate?

不動産の「越境」とは、土地や建物の境界を越えて建物や工作物、樹木の枝などが隣地に侵入している状態を指します。

簡単な例を挙げると「お隣さんの家の樹木の枝葉がフェンスを越えて、ウチの敷地内に入っている」などがあります。

越境というのは、不動産の権利関係やトラブルに発展することがあるため、とても注意が必要です。

以下が「越境」によくあるケースとなります。

1. 越境の主な例について

•建物の越境

建物の一部(屋根や雨どいなど)が隣地に出ている

•塀やフェンスの越境

塀やフェンスが境界線を越えて隣地に建てられている

•樹木の越境

枝葉や根が隣地に侵入している

•排水や配管の越境

水道や下水管が隣地を通過している

このように不動産の越境問題は、土地自体だけでなく、その地下から上空にまで影響を及ぼしていきます。

越境はどうして発生するのか? How does border crossing occur?

続いて、なぜ越境が発生する原因について説明していこうと思います。主な原因は以下の通りです。

•境界の誤認

土地の境界を正確に把握していないまま建物や工作物を設置した場合

•施工のミス

建築時の設計ミスや施工ミスによるもの

•樹木や植物の成長

敷地内に植えられた樹木や植物が成長することで、枝葉や根が境界を越えてしまう

越境問題はどのように

対処すれば良いか? How to deal with cross-border issues?

では、不動産における越境問題に対処するには、どのような方法があるでしょうか?

以下が基本的な対処法となります。

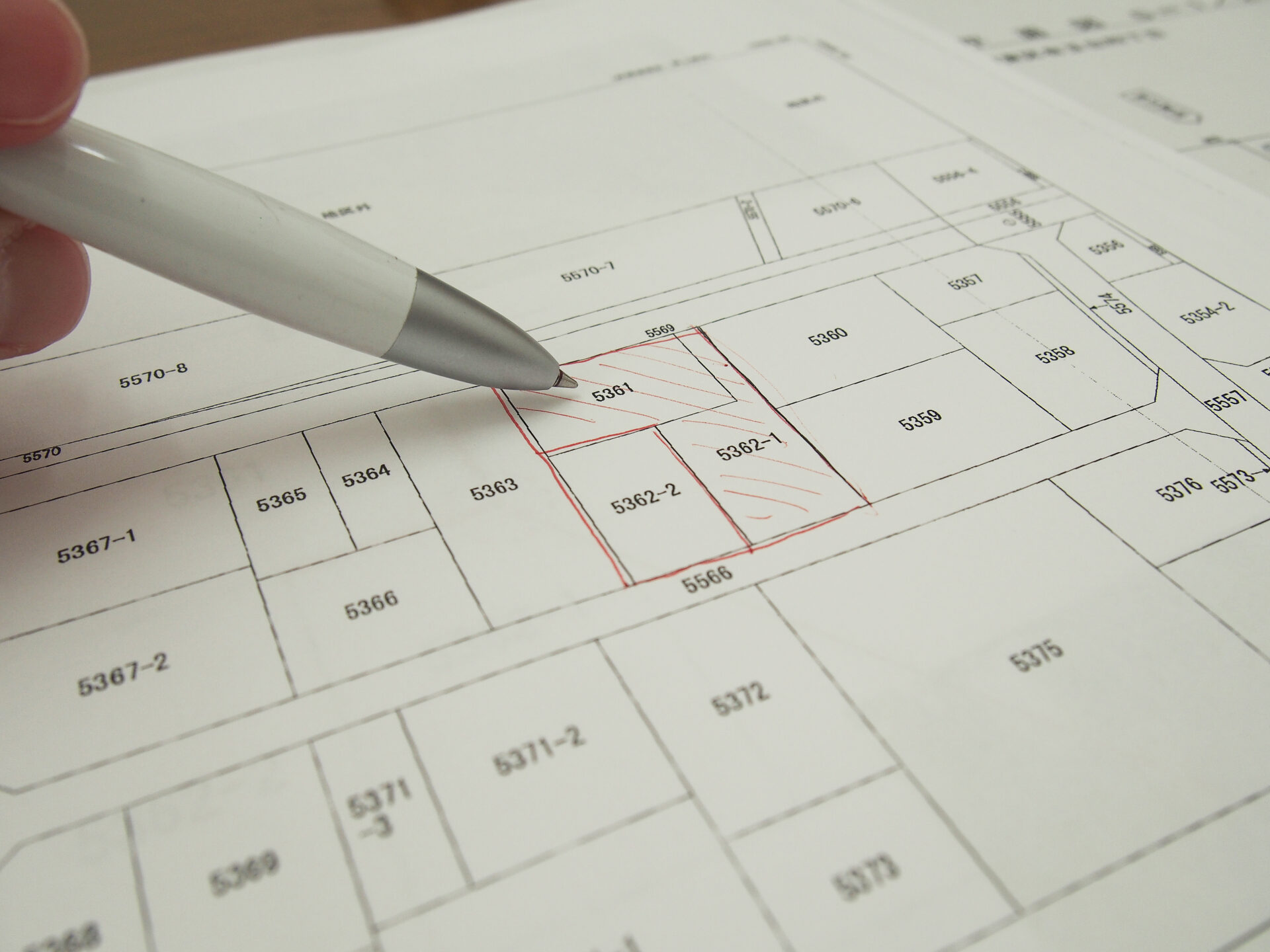

1.測量で境界線を明確にする

隣地との境界線を明確にするために、測量士などの専門家に依頼して土地の測量を行います。測量を行うことで、正しい座標や公図がわかります

2.話し合いをする

隣地の所有者などと話し合い、解決策を模索していきます

3.調停・裁判

話し合いで解決しない場合は、弁護士や裁判所を通じて法的に解決する方法もあります

マストレで取り扱う不動産においては、隣地境界線が不確実の場合、必ず測量を行っています(売買契約の後に行っています)。

越境をしている箇所の有無をしっかりと確認した上で、近隣の方に許可をいただき、杭打ち(敷地の周囲に杭を打ち、建物の基準を設置する)をしていきます。

これらの調整がすべて完了した後に、行政機関に確定測量図を提出し、不動産の引き渡しを行っていくのです。売買契約から引き渡しまでは2ヶ月程の期間が必要となりますが、トラブルを未然に防ぐために必要不可欠な処理だと考えます。

越境問題は近隣トラブルにつながりやすいので、もし発生してしまった場合には、まずは話し合いなどで冷静に対処し、早期に解決策を講じることが大切です。

越境問題の

具体的な例は? What are some specific examples of cross-border issues?

以下にピックアップしたのは、これまでにマストレが経験した越境問題の具体例とその対応方法です。

ぜひご参考ください。

1. 建物の屋根や雨どいの越境

例:隣接する土地に建てられた建物の屋根や雨どいが、境界線を越えて隣地側に張り出している

問題点:

•雨どいからの雨水が隣地に落ち、地盤が悪化する可能性がある

•隣地所有者が建物を建てる際に干渉する恐れがある

対応:

•話し合いで、雨どいや屋根の一部を撤去または変更するよう依頼した

•境界確定測量を行い、正式な境界を明確にした

•必要に応じて、損害賠償請求や撤去請求を検討した

2. 塀やフェンスの越境

例:境界線上に設置された塀が、隣地側に傾いていたり、設置自体が隣地を侵害している

問題点:

•隣地所有者が塀の位置に不満を持つ

•土地の境界が曖昧になることで、将来の売買や相続時にトラブルが発生する

対応:

•境界確定測量を行い、塀やフェンスの位置を確認した

•話し合いにより撤去や移設の検討を依頼した

•裁判所で境界を確定し、正式な位置を元に対応することにした

3. 樹木の枝葉や根の越境

例:隣地に植えられた樹木の枝が成長し、自分の土地に張り出している

問題点:

•枝が伸びたことで、自分の土地の日当たりが悪くなった

•根が地盤や建物の基礎を侵害する可能性がある

対応:

•枝の場合: 隣地所有者に切除を依頼した

•根の場合: 自分で切除することで対応した

•話し合いで解決しない場合、自治体の無料相談窓口や弁護士に相談した

4. 境界線上の建築物

例:隣地所有者が境界線上に物置を設置し、その一部が自分の土地にかかっている

問題点:

•土地の利用が制限される

•将来的な不動産売買や貸借契約時にトラブルになる可能性

対応:

•隣地所有者に撤去を依頼した

•法的な「境界確定訴訟」を行い、境界を明確にした上で解決した

実際に経験した

「越境問題」

いかがでしょうか? 参考になりましたか? 実は私が担当する不動産でも、最近、越境問題が発生しました。

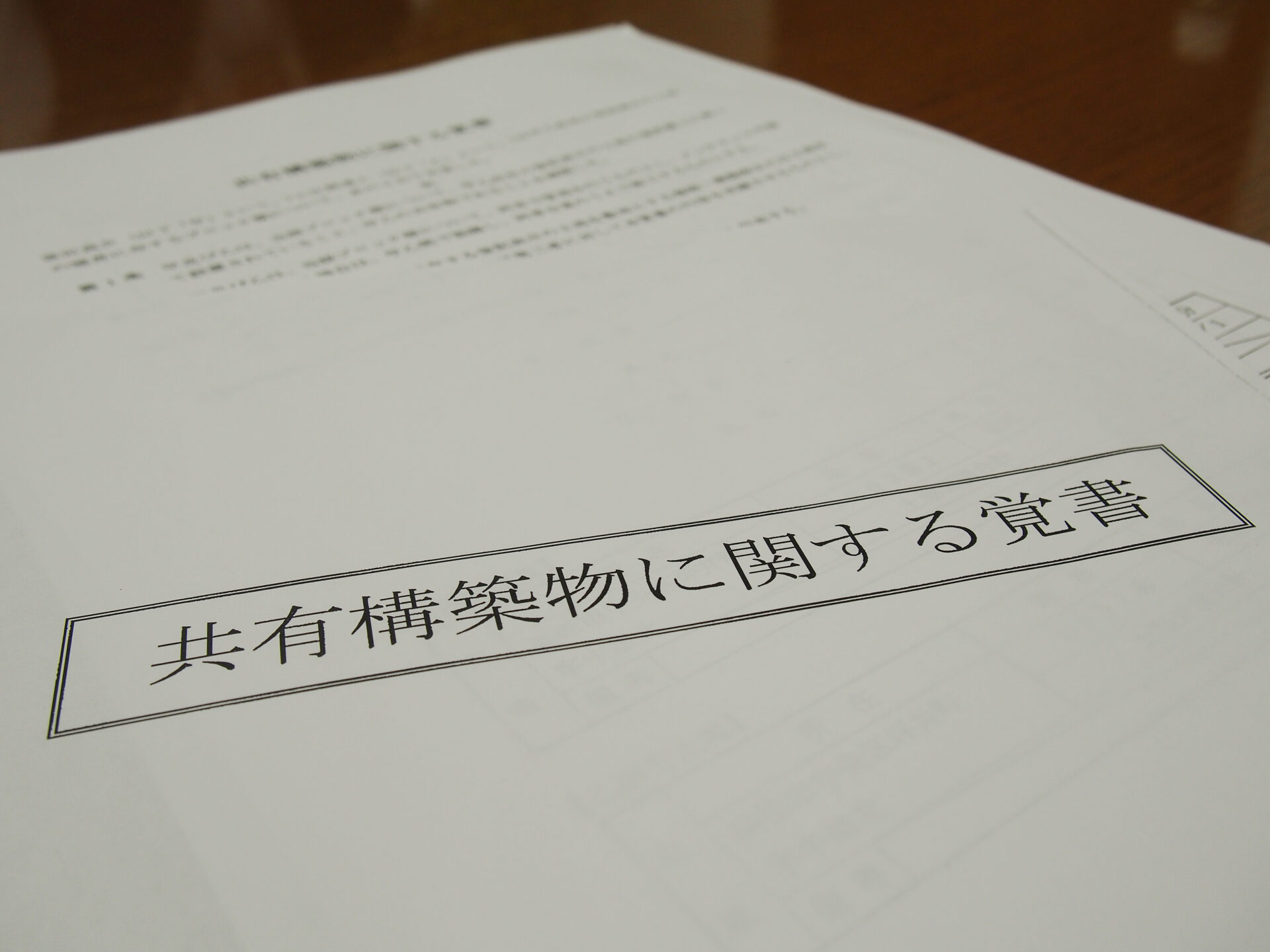

住宅地の土地売買に関する対応だったのですが、隣地の侵入経路に立っている塀が敷地にまたがっていたため、共有物であることがわかったのです。そこで、隣地の所有者に説明をし、越境に関する覚書を作成しました。覚書を作成することで、塀の補修や解体の際に、両者に費用負担があることを確認していただくことができました。

他にも、上空に隣地の電線が横切っていることがわかり、電力会社やNTTに移設を依頼したケースもありました。

いずれも、近隣の方との調整をマストレが中間に入って行うことで、大きなトラブルに発展しないよう対処できた例となります。

もし隣地所有者から撤去費を請求されたら? What if the neighboring landowner asks for removal costs?

「ここまで、隣地から越境された場合の事例を紹介してきましたが、反対に、もし、越境問題で隣地所有者から撤去費用を請求された場合はどう対処していけば良いでしょうか? 費用請求の妥当性や解決方法など、いろいろコツがありますので、その一部を紹介していきます。」

1. 費用請求が妥当か確認する

•越境の原因が誰にあるかを確認する

越境が隣地所有者の責任(施工ミス、境界誤認など)で発生した場合、その責任を負うのは隣地所有者です。費用請求が不当である可能性がありますので注意してください。一方、自分の過失(境界を誤解したまま建設を進めたなど)が原因で越境が発生した場合は、費用を負担する可能性が高くなります。

•撤去が必要かどうかを判断する

越境物が撤去以外の解決(権利設定や損害賠償など)で解決できそうな場合は、撤去費用を負担する義務がない場合があります。

2. 境界を正式に確定する

•境界が不明確な場合は、まずは専門家(測量士など)による境界確定測量を行い、越境の事実を明確にします

•境界についての争いが解決しない場合は、境界確定訴訟を行い、法的に境界を確定させることも検討してください

3. 費用負担の原則

•民法上の原則

越境が判明した場合、基本的には越境物を設置した側(越境をした側)が費用を負担する義務を負います。ただし、次の点に注意が必要です。

•隣地所有者が撤去を過剰に要求している場合

裁判所が「相当な負担」と判断した場合など、費用負担の調整ができることを覚えておきましょう

•撤去が難しい場合(建物の構造的制約があるなど)は、損害賠償や代替案(越境部分の土地を買い取る、地役権を設定するなど)で解決を図ることもあります

4. 具体的な対応手順

1.隣地所有者と話し合う

まずは、隣地所有者と話し合いを行いましょう。その上で、相手の主張が合理的かどうかを確認し、撤去をした方が良いのか? もしくは、撤去以外の代替案(土地の購入や賃貸借契約)の検討をしていきます

2.専門家に相談する

測量士や弁護士、不動産会社と連絡を取り、法的な立場や費用負担についての相談をしてみましょう。プロだからこそのアドバイスを受けることができます

3.合意内容を文書化する

撤去や費用負担に関する話し合いで合意に達した場合は、内容を文書化(合意書や覚書の作成)し、厳重に保管しておくことが大切です。

ご近所トラブルを

事前に防ぐために!

ご近所トラブルを未然に防ぐためにも、気になる点があれば法務局で測量図を確認したり、ご実家やご自宅の、普段行かないような裏側まで確認して、「樹木が隣地にはみ出していないか?」「屋根のひさしが飛び出ていないか?」などを一度チェックしてみることをおすすめします。状況の大枠を事前に把握しておくだけでも、いざという時にスピーディに対応することができますよ。また、タイミングが合えば、境界について隣地の方と一度お話ししてみるのも良いかもしれません。

それでも不安や問題が生じるようでしたら、ぜひマストレにご相談を! 特に、将来、土地の売却を予定している方は、早めにお声掛けください。

- PROFILE

- 浜松出身。地元愛あふれる営業担当です。 「話すこと・聞くことが好き」で、お客様との距離が自然と縮まるのが持ち味。 よく「優しいね」と言われる人柄で、相談しやすい雰囲気を大切にしています。 お客様に安心して任せていただけるよう、誠実に取り組んでまいります。